⚫︎日本公演のきっかけ

「偶然が偶然を生む」とはよく言ったものですが、1990年の秋に、僕らがモスクワに行った時のビデオがスウェーデンのテレビ局で放映されました。

ちょうどその日に、スウェーデンの福祉を取材に長野市からストックホルムを訪れていたジャーナリストの内山二郎氏が、あるデイセンターでテレビを見ていたというのです。

地元の長野市でも障害者との関わりが深い内山氏は、ダウン症の女性がロックバンドで演奏しているテレビ番組を興味深く見入っていました。

と、突然、画面に日本人が映ってるいるのを発見したそうです。

「あれは、日本人じゃないの?」と隣にいた人に聞くと、そうだという答え。

「彼とコンタクトを取りたいけど、誰だかわかりますか?」

そうして貰った電話番号にすぐ電話をしたそうです。

電話に出たのは、僕でした。

「今すぐに会いたいけど、どこに行けば良いですか?」という彼の問いに僕が道順を教えると、しばらくしてから彼がエクトルプ・デイセンターにやって来ました。

その後、彼は何日かストックホルムに滞在して、デイセンターでの取材をしたり僕ともいろいろ話をして、EKOのモスクワ公演のビデオを持って日本に帰国しました。

彼は、日本に帰ると、奈良市にある「わたぼうしコンサート」で有名な財団法人「たんぽぽの家」を訪れ、EKOの様子を話しビデオを見せて、日本に招聘する可能性について尋ねたということです。

1992年といえば、「国連障害者年10年」の最終年にあたり、日本ではその年に障害者の文化ということで大々的なイベントが計画されていました。

そして、「たんぽぽの家」の理事長である播磨靖夫氏も、そのイベントの企画に大きな役割を持っていました。

長い話を短くすると、播磨氏はEKOをそのイベントに招聘すると同時に、全国を縦断してツアーを行う計画を立て、ちょうど僕がその前年に日本の障害者関係の全国大会に通訳として来日していた時に話し合いを重ね、翌92年にその企画を実施することに決めたのです。

1992年の日本縦断公演は、大阪の近鉄劇場での公演を皮切りに、大阪での「とっておきの芸術祭」、徳山市(現在の周南市)、佐賀市、宮崎市、富士市、長野市、東京都の杉並区と北区、新潟市、福山市、札幌市と、都合12ヶ所での公演を、都合5週間の滞在で行いました。

公演の他にも訪問した地域があるので、2日〜3日ごとに何処かへ移動していたことになります。

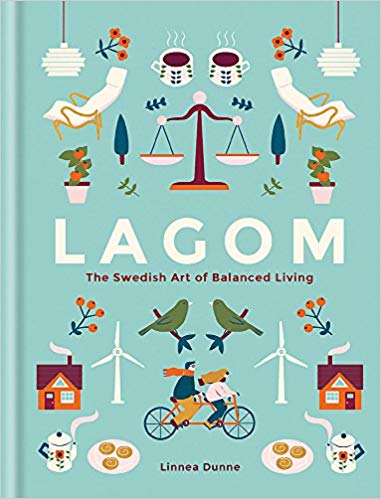

「おすすめ書籍」

⚫︎「国連障害者年10年」

ところで「国連障害者年10年」ということですが、その年のイベントはこの企画に限らず、福祉の世界ではいろいろな行事が催されていました。

しかし、スウェーデンから来た僕らはこの国連の動きというものを、まったくと言っていいほど知らなかったのです。

国連というからにはスウェーデンでも知られていいはずだし、特に国連の動きには力を入れているはずのスウェーデンでは、何かの情報があって然るべきなのですが、僕らの誰一人としてそれを知っている者はいませんでした。

この年が明けると、この「国連障害者年10年」の続きとして、やはり国連の中で「アジア太平洋障害者年10年」というものが採決されたのですが、このニュースは一度スウェーデンの新聞にも載り、ヨーロッパでもこのような動きは必要ではないかという論評がついていたのを読みましたが、それ以上のことはなかったようです。

あとで調べてみると、確かに社会省あたりでは、それに関する国連への調査や報告などはしていたようですが、コミューンレベルの行政や現場ではほとんど知られてないということもわかりました。

スウェーデンでは伝統的に国連を重視していて、国連の福祉や障害者に関する分野ではむしろ推進役ともなっているので、改めて社会的に取り上げることでもなかったのかもしれません。

それに対して、日本では福祉の運動として、現場レベルで推し進めようとする動きがあったのでしょう。

ここで福祉の動きについて述べるつもりはありませんが、EKOの全国ツアーが行われた背景としてそのような動きがあって、イベントに対する期待も、そんな意味で大きかったのです。

⚫︎オターキがいっぱいいる…そして荷物は?

1992年3月、僕らは成田空港に降り立ちました。

念入りに準備をして荷造りした楽器や販売用のグッズ、それに衣装など大量のパッキングの検査も、スウェーデン大使館から空港にすでに連絡が入っていたせいか予想外に早く済んで、僕らはスムーズに税関の外に出ました。

すると、海外公演はこれが最初ではなく外国というものはそれほど珍しくはないはずなのに、どういうわけか、みんなキョロキョロしているのに気がついたのです。

どこかの団体が歩いているのを見かけると、数人のメンバーやスタッフが立ち止まってその団体の様子を見ているのにも気がつきました。

主催者側からも人が迎えに来て僕らを乗せるバスに案内しているのですが、何となくみんなの動きが遅い。

そのうちに、グンが「見てごらん、オターキがいっぱいいる」と僕に声をかけました。

それに合わせるように、スタッフのビルギッタやギュードルンドまでが「ほんとだ、オターキがいっぱいいる」と相槌を打ちました。

僕の名前をスウェーデン風に発音すると、「オターキ」になるのですが、一体、僕がいっぱいいるというのはどういう意味かと聞くと、空港にいる人の多くは僕と同じに見えるというのです。

「今まで、日本人には何人も会っているじゃない。みんなそれぞれ違うのは分かってるんじゃないの?」と言うと、スウェーデンで日本人に会うとそれぞれ違って見えるけど、これほど多くの日本人を一度に見ると、区別がつかないでみんな同じように見えるというのです。

そういえば、僕がスウェーデンに初めて来た時に、スウェーデン語とフィンランド語を聞いても区別がつかず、人もみんな同じように見えたことを思い出しました。

「おすすめ書籍」

やがてバスに乗る段になると、迎えに来ていた主催者側の人たちが、僕らの荷物を別の車両に積み込んで、僕らは手ぶらで大型バスに乗り込みました。

高速道路を走りながらしばらくすると、ヤンネもアンダッシュもしきりに後続しているはずの荷物を積んだ車を気にしています。

特にボッセは、何回も、何回もスーツケースはどこにあるかと尋ねました。

「他の車に積んである」と説明しても、もうその車は先に言ってしまったのか、姿も見えません。

しばらくすると、アンダッシュまでが「荷物は?」と、肩をすぼめて困ったという顔をして聞くようになりました。

今までのツアーでは、こんなに手際よく荷物に配慮してもらったことはなかったので、僕らスタッフにとっては非常に有難いことでしたが、メンバーにしてみると、1ヶ月以上も続く旅の初日から、手元にスーツケースがないというのは心細かったのです。

ホテルに着くと、ロビーの床にはすでに荷物が集められていて、僕らの到着するのを待っていました。

それを見届けると、メンバーもようやく納得したらしい。

「ほら、ちゃんと荷物はあるじゃない」とアンダッシュに声をかけると、アンダッシュはニッコリ笑ってから僕に抱きつきて、長い間離れようとはしませんでした。

ホテルでは、係りの人がチェックインした僕らの荷物をそれぞれの部屋まで運んでくれるということでした。

これも、「有難い」とスタッフたちは喜んだのですが、ふと見ると、ボッセがホテルの従業員と荷物の取り合いをやっています。

ボッセにしてみれば、空港からホテルに着くまで、ずっと心配でしょうがなかった荷物をやっとの事で見つけたわけです。

「また取られてなるものか!」とでもいうような顔をして荷物を見張り、係員を睨みつけていました。

初回の日本公演は5週間という長い期間でしたし、また日本での受け入れ先は実に細かい準備をしていたので、それから先も荷物が僕らとは別に移動することも多くありました。

日本に着いてから1週間くらいは、移動のたびに心配そうなメンバーには、わざと「あれっ、荷物はどこにあるの?」と、冗談のように聞いたものですが、そのうちに慣れてしまったようでした。

滞在する先々では、宿泊先でボランテイアの人が荷物を運ぶのを手伝うという場面も多かったのですが、それ以来ボランティアの人には、荷物はなるべく本人に持たせて欲しいとお願いするようになりました。

「おすすめ書籍」

⚫︎マイクが倒れる!

さて、1992年から96年までの日本全国ツアーでは30を超える都市で公演をしましたが、各地ではそれぞれの地域で公演の実行委員会を立ち上げるという形で行われました。

会場は大きな会館やホールでしたが、各地の公演実行委員会の努力が実を結んだこともあって、どの会場もほとんど満席という熱気あふれる公演となりました。

演奏が始まると、会場からはすぐに反応がありました。

曲に合わせての手拍子はもちろんのこと、座席から立ち上がって踊り出す人もいました。

どこの会場でも障害を持つ人が大勢の観客の中にいましたが、障害を持つ人は特に自然体で反応し、演奏も半ばになると舞台に登って踊り出す人も出てきました。

フィナーレが近づく頃には、時には100人近い人が舞台に上がってきて、文字通り舞台と観客席が一体となって会場を揺るがしたものです。

公演には、次の予定地から様子をみに来ることもあって、この舞台に上がるということが「あそこの公演は乗っていた」という前評判になり、次の公演地では前回よりも多くの人が舞台に上がってくるという話も聞きましたが、実際にどうだったのかは知りません。

しかし、公演の回を重ねるごとに舞台に上がる観客の数は、だんだん多くなっていったようでした。

中には、演奏が始まって間もなくすると、観客が上がるということもあったほどです。

主催者のことを考えると、それだけ公演が盛況だったということになるし、良かったのかもしれません。

実際、舞台でみんなと「パフォーマンス」することは、気分の良いものでした。

それまでのEKOの公演では、海外も含めて、初めての体験でした。

ところが、メンバーの中には、それを嫌がる者もいたのです。

特に、舞台前面に立っていたグンやスッシーそれにネッタンは、人が近くに来るたびに嫌な顔をして、時には側まで寄って来た人に背を向けることもありました。

ボッセも、誰かが近くに来ると途端にナーバスな表情を見せました。

彼らにしてみると、舞台から観客に向かってパフォーマンスしているのは自分である、ということに誇りを持っていたのです。

言い換えれば、彼らはスターであって、観客というものは自分の晴れやかな姿を見に来て、自分に合わせて熱狂する人たちであったのでしょう。

大勢が舞台に上がって、舞台から自分の姿が見えなくなってしまうことには不満があったようでした。

ある時、そんな場面で舞台が騒然としているときに、観客がダンスの前にあったマイクで歌おうとしました。

そこで慌てたグンとマイクの取り合いになり、マイクのスタンドが倒れそうになりました。

「マイクが倒れる!」とグンは叫んで、マイクスタンドを両手で掴みました。

グンの声は演奏の大音響でかき消されてしまいそうでしたが、その叫び声はモニターからも聞こえてきたほどでした。

その頃には、観客が舞台に上がるということについてメンバーたちとも話をしていたのですが、スタッフもメンバーに公演の意味などを言って説明をし、ニッセやヨーランなどは納得していました。

でも、それが許せないメンバーもいたわけです。

「おすすめ書籍」

その後、公演のフィナーレの場面で舞台が観客でいっぱいになり、そのうちに観客の誰かがドラムセットに当たって、ドラムのシンバルのスタンドが倒れるという出来事がありました。

それで、その後の公演では主催者側にお願いし、舞台の前で踊るだけにして、上には登らないように対応してもらいました。

それ以来舞台に観客が上がるということはなくなりましたが、ある場所で舞台の前にオーケストラピットがあり、その上の蓋の部分で100人以上が踊り出すということがありました。

オーケストラピットの下は、空洞です。

その上で観客がロックを踊るということは想定されていなかったのですが、それが100人を超す人数でしたので、会場の係員も慌てて主催者に止めるように言ったらしいです。

しかし、最高潮で進んでいるショーの最中ではどうしようもなく、また僕らもそんなことはまったく知らなかったので、そのまま終わりまで続けたのですが、後で考えると冷や汗ものでした。

⚫︎和太鼓、どうやって教えたの?

日本公演では、何回かの例外は除いて、各地でそれぞれ地元のグループと共演しました。

もちろん、それらの多くは障害を持つ人だけのグループであるとか、あるいはEKOと同じように、障害を持つ人が一緒に参加しているグループです。

92年の最初のツアーでは、それらのグループの多くは和太鼓のグループでした。

僕自身、和太鼓を見たのは、盆踊りの太鼓を別にすれば、もしかしたら初めてだったかもしれませんし、EKOのメンバーやスタッフにすれば当然初めて体験するものです。

彼らが最初に和太鼓を聞いた時は、その音の凄さや調和がとれた姿、またそのリズムの豊かさに、文字通り圧倒されていました。

EKOのパーカションを担当していて、ことリズムには非凡な才能を持つボッセなどは、和太鼓が鳴り出した途端、「うわ〜、凄い!」と驚嘆の声を上げたほどです。

僕らスタッフ全員も舞台の袖で見ていましたが、和太鼓の音に魅せられたと同時に、「あれって、どうやって教えたんだろう?」とお互いに顔を見合わせながら不思議に思ったことがありました。

和太鼓の演奏では、リズムの流れや演奏の動作が実に見事に統制されていて、文字通り一糸乱れずという感じで、数人あるいは全員が同じリズムを叩き、同じような仕草をしていました。

おそらく振り付けをしたのでしょうが、僕らにはそういう発想はなかったのです。

それは、やって出来るとか出来ないという性質のものではなく、スウェーデンでは障害を持つ人に他人と同じことをするように教えたり、あるいはそうするように仕向けるということは、まずほとんど考えられないのです。

障害を持つ人は、それぞれが自分の条件を持つわけで、その異なる条件をそれぞれが持ちながら、周りとの協調が可能になるようにするというのがスウェーデン的な発想です。

つまり、特に知的な障害を持つ人の場合は、周りと同じことをするのが苦手な状況を持つために、自分なりの表現で自己を主張し、自己意識を持つことで周りと協調出来るように僕らもサポートしているわけです。

日本で見たものは、知的障害者が周りと同じことをするということの中で、自己を表現しているようにも感じました。

これは、どちらが良いかという比較論ではありません。

それはおそらく、周りの人の障害者に対する姿勢や、期待しているものの違いがあるであろうし、それはまた文化や環境の違いで、それぞれ違って当たり前のことですから、どちらが良いとは言えない性質のものです。

そう考えた上で、日本で見たものは、「周りに、障害者を適応させる」ことを目指すリハビリテーションの姿勢であり、スウェーデンの場合は「障害者が適応するように、周りを合わせる」という、ハビリテーションの姿勢という違いではないかと思いました。

このことは、僕らが全国を回り、施設などを訪問する時など、随所で体験したものです。

交流の場で、いろいろな理由でお辞儀の出来ない人の後ろに職員が立ち、職員が体を曲げて前に立つ障害者にお辞儀をさせている姿や、食事の時に「行儀良く食べる」ことを教えている様子など、スウェーデンではあまり見かけない風景もよく目に入りました。

その度に、スタッフはその違いを僕に聞きましたが、リハビリとハビリの違いということで、みんなも納得したようです。

何回も言うようですが、これはどちらが良いかということを言っているわけではありません。

考え方というものは、いろいろあって然るべきです。

「おすすめグッズ」

![]()